Wiederaufbau des Fortunaportals Potsdam

Anmerkungen zur gegenwärtigen Rekonstruktionstendenz

Drei Jahre vor dem „Europäischen

Denkmalschutzjahr“

1975 abgerissen, wäre das Schicksal der in den Grundzügen

noch

gut erhaltenen Ruine des Domkandidatenstifts heute wohl undenkbar.

Wenn es auch durchaus andere Beispiele zu nennen

gäbe, scheint es gelegentlich, als würde jedes noch so

geringe

Bruchstück der Vergangenheit heute an die Oberfläche geholt,

neu geschichtet und konserviert zu werden.

Auch die Absenz solcher Zeugnisse ist dabei

mitunter

von geringer Bedeutung, wenn nur der entstehende Eindruck gefällt.

Ganz im Gegensatz dazu stehen die klassischen

Vorstellungen der Denkmalpflege im Sinne Georg Dehios, der jeden

Gedanken

an Wiederherstellung nicht mehr vorhandener Teile abweist und

allein

die Erhaltung des Bestehenden fordert.

Die Internationale Charta über die Erhaltung

und Restaurierung von Denkmälern und Denkmalgebieten (Venedig

1964)

besagt hierzu in Artikel 15:

„Jede Rekonstruktion ist von vornherein

auszuschließen.

Allein die Anastylose, d.h. der Wiederaufbau vorhandener, aber aus dem

Zusammenhang gelöster Teile, kann in Betracht gezogen werden.

Dabei

müssen die für eine Integrierung erforderlichen Elemente

stets

erkennbar bleiben; sie sind auf das Minimum zu beschränken, das

zur

Konservierung des Bauwerks und für den Zusammenhang seiner Formen

nötig ist.“

In der Praxis finden sich aber, begleitet von

wohl immer bestehender Kritik an „moderner“ Architektur und in der

Hoffnung,

im Kopieren historischer Formen Verbesserung zu erlangen, zahlreiche

Beispiele,

in der eine andere Meinung zum Ausdruck kommt.

So könnte es auch als Form der

Wiedergutmachung

an der Geschichte verstanden werden, wenn in unserer heutigen

Demokratie

vergangene Schlösser und Kirchen wieder neu erstehen, um als

Simulation

gebauter Vergangenheit zwar nicht den Charme und die Patina ihrer

wahren

Vergänglichkeit wiederherzustellen , aber zumindest den Eindruck

historischer

Verbundenheit und Kontinuität zu vermitteln. Ob der Mangel an

Authentizität

dabei verwerflich ist, sei hier dahin gestellt.

Entschuldigend liest sich am im Aufbau

befindlichen

Fortunaportal in Potsdam, dem ersten Grundstein zur Rekonstruktion des

dortigen Stadtschlosses: „Der hilflose Versuch, allein Preußen

für

das Unglück in der Geschichte verantwortlich zu machen sowie

Egoismen

der Gegenwart führten zur unsinnigen Zerstörung von

Glanzpunkten

der Baukunst – und in Konsequenz der ganzen Stadtmitte. Dabei ist die

Rekonstruktion

von Baudenkmälern seit der Antike immer wieder praktiziert worden,

weil die Menschen sich den Verlust an Identität, Geschichte und

Kultur

nicht leisten wollten.“

So wie die Gedächtniskirche Eiermanns dem

Puls der Nachkriegszeit zu entsprechen scheint, ebenso wie die

veränderte

Innenraumgestaltung der Stülerschen Kirchen, wirkt auch der

heutige Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche 56 Jahre nach ihrer

Zerstörung

(als deren Mahnmal die Ruine bis dato galt) als gleichermaßen

selbstverständlich.

Streitbar bleiben Wiederaufbaupläne, wie

im Zentrum Berlins und anderenorts, vermutlich immer.

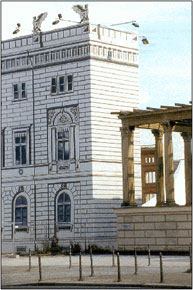

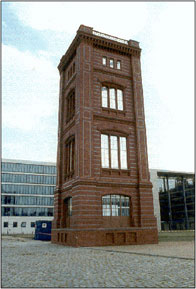

Wiederaufbau des Fortunaportals Potsdam

Fassadenattrappe vor dem Wiederaufbau der Kommandantur

Rekonstruierte Ecke der Bauakademie,

noch ohne Brüstungsfelder