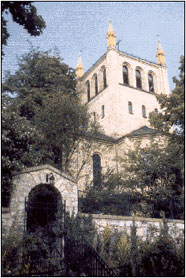

Friedenskirche in Potsdam

Vorbilder beim Bau des Domkandidatenstifts

Nachdem Friedrich Wilhelm IV. dem Stift die

„Superficies“

über das Grundstück übertragen hat, welches selbst im

Eigentum

des „Kron-Fidei-Komisses“ verbleibt (und in der Erbfolge heute in

Landesbesitz

ist), kann 1858 mit dem Bau begonnen werden. Grundlage sind die

Planungen

Stülers, im Landesarchiv dokumentiert.

Das Bauensemble besteht aus dem eigentlichen

Seminargebäude, H-förmig unterteilt in zwei Riegel entlang

der

Oranienburger Straße und südlich davon, verbunden durch

einen

mittleren Teil mit Bet- und Speisesaal zwischen einem knapp 20m

messenden

quadratischen Atrium sowie einem Hof mit späterem Zugang von der

Monbijoustraße.

Als vierte Atriumwand nach Osten abschließend plant Stüler

eine

ebenfalls quadratische Kapelle, die bei einer Grundfläche von

380qm

mit drei Emporen etwa 725 Personen aufnehmen kann. Hierzu wird es wohl

eher selten gekommen sein. Die hohen Baukosten dieses großen

Kirchenraums

– in „Berlin und seine Bauten“ 1877 mit exakt 142.278 Mark angegeben –

führen so auch dazu, daß zunächst nur die Fundamente

gelegt

werden können (auf denen die Kandidaten in ihren Pausen spazieren

gehen) und sich die Ausführung des Baus erst nach dem Tod von

Stiftsgründer

und erstem Ephorus bis 1874 unter Leitung von Stüve realisieren

läßt.

Auch erst zu diesem Zeitpunkt wird als drittes Element des Entwurfs der

35m hohe Glockenturm fertiggestellt.

In seiner Gesamtkonzeption und bei Ausformung

von Basilika und Campanile geht Stüler auf die Vorstellungen

Friedrich

Wilhelms IV. ein, der durch Beschäftigung mit der Architektur

Italiens,

geprägt von seiner ersten Italienreise 1828 und angeregt vom

1822-28

von Cotta in München herausgegebenen Stichwerk „Denkmale der

christlichen

Religion, aufgenommen von den Architecten J.G. Gutensohn und J.M.

Knapp“,

Formen der Antike und Rennaissance im „Preußischen Arkadien“

umzusetzen

sucht.

Auch in der Rückbesinnung auf

frühchristliche

Motive, die „Urkirche“ und ihre Liturgie sieht der König einen

Ausweg

aus (kirchen-)politischen Problemen.

Wie der Campanile von Santa Maria in Cosmedin

für die Friedenskirche als direktes Vorbild fungiert, finden sich

auch andere Beispiele nach dieser Art. Stüler übernimmt bei

der

Ausführung der Friedenskirche nach dem Tod von Ludwig Persius die

Oberbauleitung.

Auch durch seine gemeinsame Reise mit Friedrich

Wilhelm IV. nach Italien im Winter 1858/59 (ebenso wie mit Eduard

Knoblauch

bereits 1829/30) ist Stüler selbst geprägt von den Bauten des

italienischen Mittelalters und Quattrocento.

Ideen für gußeiserne Säulen (in

der Kapelle des Domkandidatenstifts eingesetzt) oder die im Neuen

Museum

angewandten Techniken dürften dabei eher auf seine vom König

initiierte Studienreise 1842 nach England zurückgehen.

Die klassische Form der altchristlichen Basilika

mit erhöhtem Mittelschiff und niedrigeren Seitenschiffen, der

halbrunden

Apsis im Osten und einem am Narthex im Westen vorgelagerten Atrium ist

damit beim Domkandidatenstift im wesentlichen umgesetzt.

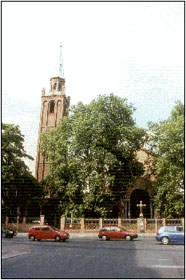

Vorbilder mehr oder weniger frei variierend,

findet sich die Form des abgesetzten Glockenturms bei Stüler auch

an anderen Kirchenbauten in Berlin, so z.B. bei der Jacobikirche in der

Oranienstraße, 1844-45 erbaut. Mit Pfarr- und Schulhaus am Atrium

entlang der Straße gelegen, gibt der Ziegelbau auch einen vagen

Eindruck

vom Erscheinungsbild des Domkandidatenstifts. Nur äußerlich

wiederhergestellt, vermittelt der in den Fünfziger Jahren durch

Paul

und Jürgen Emmerich neugestaltete Innenraum nicht mehr den

„frühchristlichen

Geist“, der der Gestaltung nach Vorbild von S. Quattro Coronati in Rom

ursprünglich zugrunde lag.

Vergleichbar, da nach dem Krieg von den gleichen

Architekten umgestaltet, ist die St. Matthäi-Kirche am

Kulturforum,

die Stüler im gleichen Jahr wie die Jacobikirche in Angriff nimmt.

Direkt durch einen Kirchenbauverein der Nachbarschaft beauftragt,

löst

sich Stüler hier etwas von puristischen Vorbildern, orientiert

sich

in der Dachform eher an Danziger Kirchen und gliedert den Turm, auch

aufgrund

begrenzten Raums, in das Mittelschiff ein.

Weitere Kirchenbauten Stülers sind, neben

der zerstörten und für den Bau der Stalinallee abgetragenen

Markuskirche,

die 1854-58 am Königstor in Nähe des Friedrichshains

erhöht

errichtete Bartholomäuskirche (äußerlich mit nicht mehr

dreigeteiltem Dach erhalten), die Kirche St. Peter und Paul in

Nikolskoe

(bereits 1834-37 mit Albert Dietrich Schadow) oder zahlreiche

Dorfkirchen

wie die am Stölpchensee (1858-59) .

Gerade die neogotisch geprägte Kirche St.

Bartholomäus zeigt, daß Stüler auch als Architekt des

Übergangs

bezeichnet werden kann, zwischen Schinkels Klassizismus und

wilhelminischem

Historismus.

Bei seinen 1844-56 entstandenen

Erweiterungsbauten

für die St. Johannis-Kirche in Moabit (Portikus, Pfarr- und

Schulhaus

mit Arkadenverbindung und freistehendem Glockenturm) als Ergänzung

einer der Vorstadtkirchen Schinkels, zeigt Stüler erneut das vom

König

favorisierte Prinzip und erweist sich als „würdiger Nachfolger“

seines

Lehrers, wobei er das bis heute übliche Etikett des Schülers

selbst von sich wies.

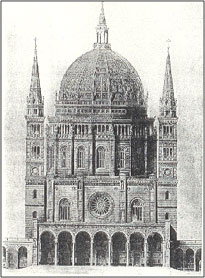

Nicht verwirklicht hingegen werden die Pläne

Stülers für den Neubau des Berliner Doms, neben dem Weiterbau

des Kölner Doms auch eine der „Herzensangelegenheiten“ Friedrich

Wilhelms

IV. Nach ersten klassischen Basilikaentwürfen 1842 steht am Ende

ein

Kuppelentwurf, dessen Finanzierung und Ausführung, so der

Apsisfundamentierung

in der Spree, bereits begonnen ist, bevor Wilhelm I. die Planungen

seines

nun umnachteten Bruders nach ersten Stockungen infolge der Revolution

1848

zehn Jahre später einstellen läßt.

Über die Zusammenarbeit mit dem König

sagt Stüler 1861 in einer Rede auf dem Schinkelfest: „Bei ... den

meisten Bauten begnügte sich der König nicht damit, dem

Künstler

nur Aufgaben zu stellen und die Bearbeitung seinem Talent zu

überlassen,

es drängte ihn zur lebendigsten Teilnahme an der Bearbeitung, wenn

nicht zur Leitung derselben. So liebte er, die Grundidee der

auszuführenden

Bauwerke, mehr oder minder ausgearbeitet, in kleinem Maßstab

selbst

zu skizzieren und die weitere Ausarbeitung dem Architekten

zu übertragen.“

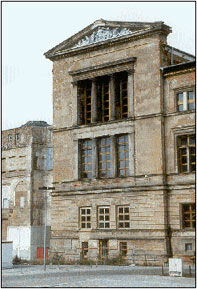

Als weitere Berliner Bauten nichtsakralen

Charakters

in Stülers Werk seien noch folgende erwähnt:

Die üblicherweise als „Stülerbauten“

bezeichneten Gardekasernen des Regiments „Garde du Corps“

gegenüber

Schloß Charlottenburg, im Rahmen seiner Gesamtplanungen für

die Museumsinsel das Neue Museum (auch ein „Stülerbau“) und die

nach

seinem Tod von Johann Heinrich Strack ausgeführte Alte

Nationalgalerie

- in den Worten Friedrich Wilhelms IV. eine „ästhetische Kirche“.

Als Architekt des Königs entwirft

Stüler

auch die Kuppel des Stadtschlosses. Der Zweck des von ihr

bekrönten

Raums ist dabei selbstverständlich religiöser Art.

Friedenskirche in Potsdam

Innenraum

Atrium mit Christusstatue von J.Winkelmann

(Original von B.Thorvaldsen in Kopenhagener

Frauenkirche)

St. Jacobi Oranienstraße

St. Jacobi, umgestalteter Innenraum (Emmerich)

St. Jacobi, Atrium

St. Jacobi, Atrium

St. Matthäi

St. Matthäi, umgestalteter Innenraum (Emmerich)

St. Bartholomäus am Königstor

St. Peter und Paul Nikolskoe

Kirche am Stölpchensee

St. Johannis Moabit

St. Johannis, Portikus und Arkaden

Dom, Kuppelentwurf von 1849

Gebäude der Gardekaserne Charlottenburg

Alte Nationalgalerie

Neues Museum

Neues Museum