Die Monbijoubrücke vor ihrer Zerstörung

(Wiederaufbau nach Angaben zum Masterplan Museumsinsel vorgesehen)

Städtebauliches Umfeld und religiöse Prägung an der Oranienburger Straße

Für den Standort in der nordwestlichen

Ecke

des Parks Monbijou spricht zur Gründungszeit die Nähe einiger

Einrichtungen: Der (noch Schinkelsche) Dom, wo die Kandidaten sich in

Morgen-

und Abendgottesdiensten in Liturgie üben, die Domschule am

jetzigen

Bahnhof Hackescher Markt, in der sie Religionsunterricht erteilen

sollen,

das Seminar für Stadtschullehrer neben der Synagoge, in dem sie

pädagogisch

unterwiesen werden, oder das Domhospital, in dem Andachten zu halten

sind.

(Später kommen auch Morgenandachten bei Königinwitwe

Elisabeth

im Schloß Charlottenburg hinzu).

Heute ließe sich noch die nahegelegene

Theologische Fakultät der Humboldt- Universität in der

Anna-Luise-Karsch-Str.

hinzurechnen.

Wie schon zu Mitte des 19. Jahrhunderts finden

sich in diesem Bereich der Spandauer Vorstadt aber nicht nur die

genannten

Institutionen christlicher Prägung, sondern gleichermaßen

auch

derer jüdischen Glaubens, die hier mittlerweile wieder das Zentrum

religiösen Lebens bilden. Im Mittelpunkt steht dabei die

Synagoge,

fast zeitgleich mit dem Domkandidatenstift entstanden. Vom Freund F.A.

Stülers, Eduard Knoblauch entworfen, aber wegen dessen Erkrankung

von Stüler ausgeführt und im Innenraum gestaltet. Nach

erfolgter

Teilrekonstruktion befindet sich hier heute das Centrum Judaicum. In

der

Oranienburger Straße 25/26, direkt gegenüber des zur

Disposition

stehenden Grundstücks, ist der Jüdische Kulturverein und das

Anne-Frank-Zentrum zu finden.

Unweit hiervon in der Sophienstraße, durch

den dort gewesenen Sammelplatz zur Deportation besonders mit dem

Schicksal

der jüdischen Bevölkerung verbunden, befindet sich

außerdem

eine jüdische Schule.

Nach Angaben des Pastors der benachbarten Ev.

Sophiengemeinde ist das alltägliche Leben allerdings eher ein

neben-

als ein miteinander, der kulturelle Austausch findet allenfalls auf

kulinarischer

Ebene in den jüdischen Restaurants statt.

Einen möglichen Ort zum Aufbau und zur

Pflege

solcher Beziehungen könnte das Predigerseminar mit einem offenen

Begegnungszentrum

bieten, beispielsweise als Sitz der Arbeitsgemeinschaft „Judentum und

Christentum“.

Baulich ist die Umgebung des Domkandidatenstifts

während der knapp 90 Jahre seines Bestehens einigen

Veränderungen

unterworfen. Zunächst als Abschluß der durchgehenden

Bebauung

entlang der Südseite der Oranienburger Straße konzipiert,

mit

einer zum Park hin frei stehenden Kapelle, entstehen später

östlich

direkt angrenzend weitere Wohnbauten. Westlich wird mit Entstehen des

heutigen

Bodemuseums die Monbijoustraße gelegt, womit aus

ursprünglichen

Brandwänden des Gebäudes nachträglich Giebelfassaden

werden.

Erhaltene Umbaupläne von 1908-1910 lassen dieses nachvollziehen.

Südlich angrenzend entstehen auf

Parkgelände

außerdem 1885 die Anglikanische Kirche St. Georg unter Julius

Carl

Raschdorff (wenig später Architekt des neuen Doms und beim

Innenausbau

des TU-Hauptgebäudes) und 1911 an der Monbijoustraße

ein

königliches Dienstwohnhaus für Gärtner.

Vergleichsweise gewaltig und den Rahmen sprengend

ist das 1900-1913 errichtete ehemalige Haupttelegrafenamt. Allenfalls

die

Bedeutung, die es als Zentrale des dichten Rohrpostnetzes der

Reichshauptstadt

inne hatte, rechtfertigt das Volumen.

Heute steht es bis auf die derzeitige Nutzung

für das Nachtleben größtenteils leer und wartet, wie

der

gesamte „Motz-Block“ (nach den umgrenzenden Straßen Monbijou-,

Oranienburger-,

Tucholsky- und Ziegelstraße benannt), auf eine in Aussicht

gestellte

Millioneninvestition.

Die Monbijoubrücke vor ihrer Zerstörung

(Wiederaufbau nach Angaben zum Masterplan Museumsinsel

vorgesehen)

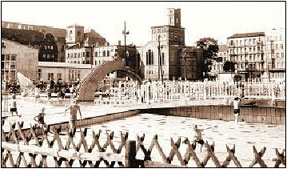

Kinderbad Monbijou kurz nach Eröffnung,

im Hintergrund die Ruine des Domkandidatenstifts

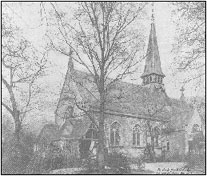

Anglikanische Kirche St. Georg